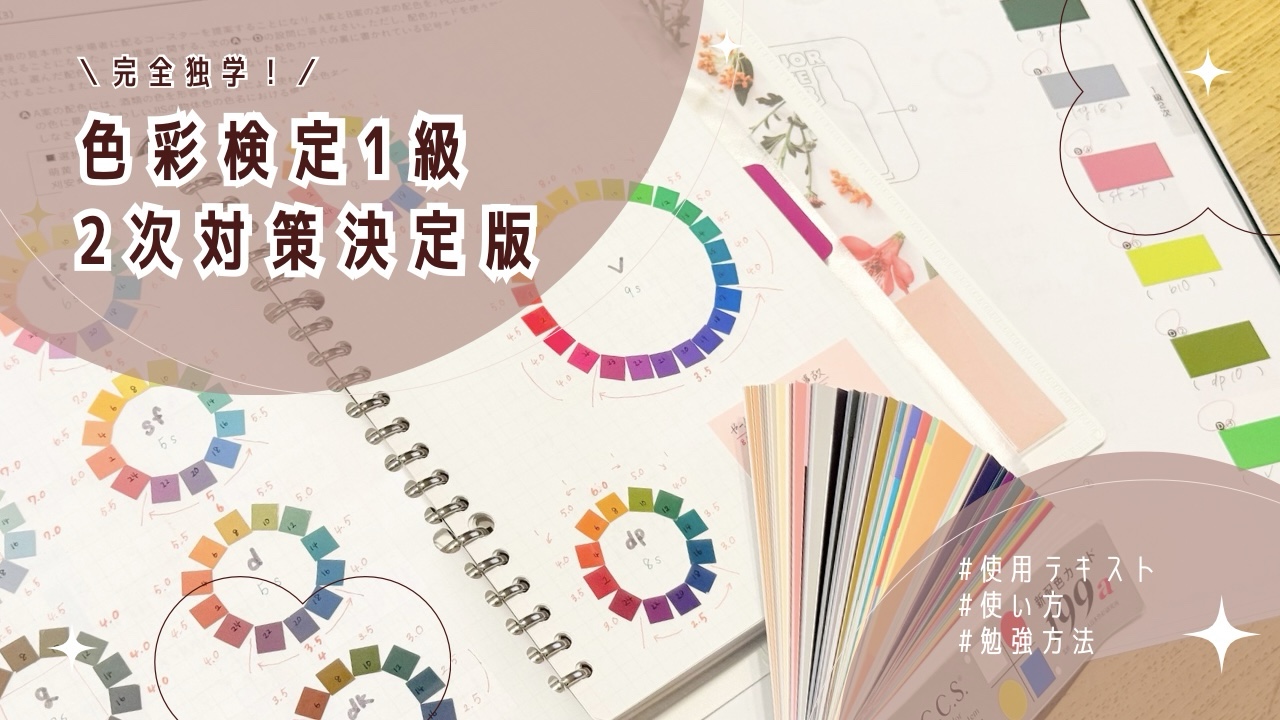

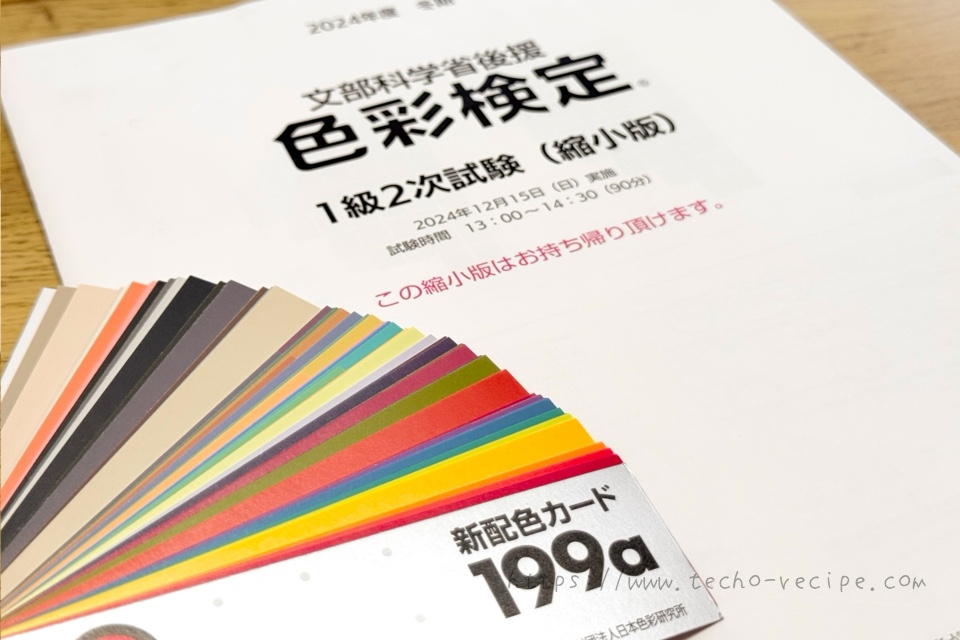

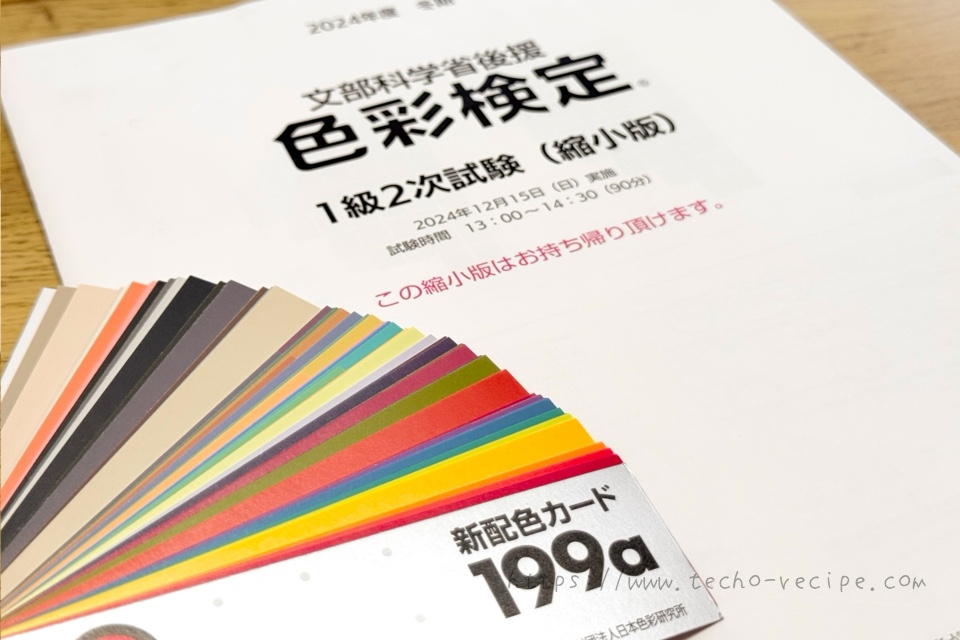

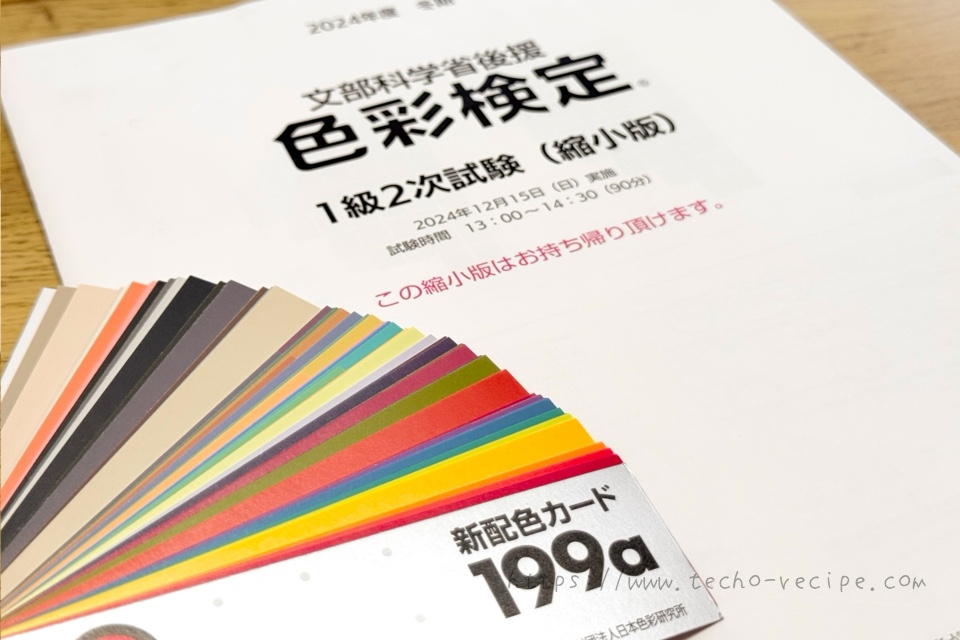

色彩検定1級2次試験対策でやったことをすべて公開します【2024年】

色彩検定は色にまつわるさまざまな知識を問う民間資格です。

中でも1級は最上級。

1次試験と2次試験があり、合格には両方に受かる必要があります。

特に曲者なのが、2次試験の実技です。

2次試験では測色をしたりカラーカードを切り貼りしたり、ただテキストを読んでいただけでは歯が立たない問題が多数出題されます。

しっかり対策して臨まないと合格は厳しいでしょう。

そこで本記事では、2024年に色彩検定1級に合格した私が2次試験対策で行った勉強をすべてご紹介していきます。

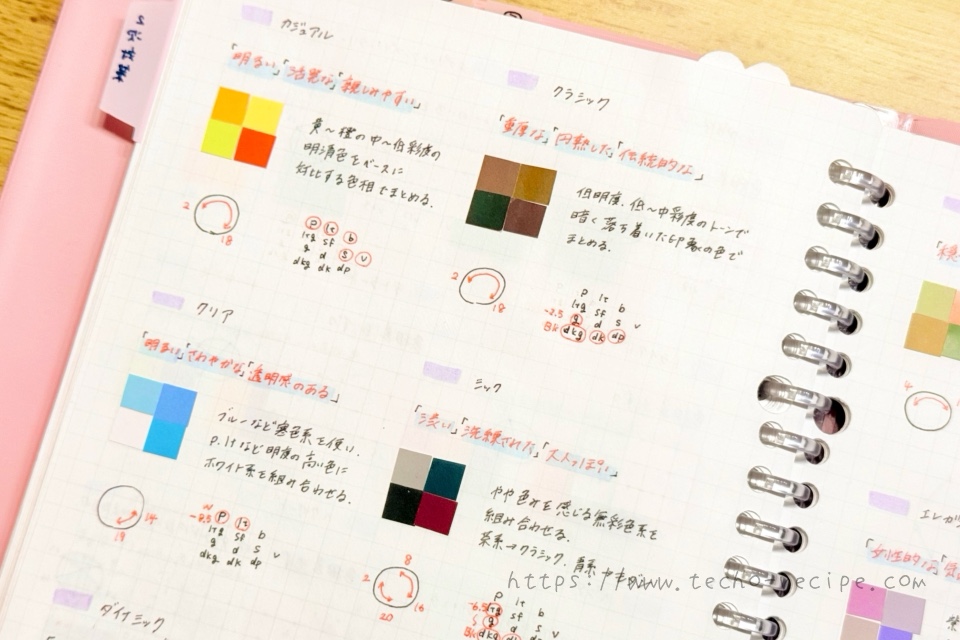

ノートの中身なども交えつつ解説していくので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

色彩検定1級2次試験について

色彩検定は公益社団法人色彩検定協会が主催する民間資格です。

色彩心理や配色、ファッションなど色彩にまつわる知識が問われる検定で、累計受験者は延べ150万人以上に上ります。

中でも1級は最上級であり、2級までと違い1次試験と2次試験に分かれているのが特徴です。

| 1次試験 | マークシート方式 |

| 2次試験 | 記述式(一部実技あり) |

1次試験は2級までと同じような出題形式ですので、1級のテキストをしっかり勉強すれば問題なくパスできるでしょう。

ですが、2次試験は1級の内容に加えて、2級と3級の範囲も含まれます。

加えてカラーカードなどを切り貼りするといった実技も含まれるため、しっかり対策しないといけません。

1級2次試験の構成を大問ごとに分けると以下の通りです。

| ①視感測色 | 実技 解答用紙のカラーチップを貼る |

| ②XYZ表色系 | 筆記 色の表示-XYZ表色系から出題 |

| ③配色(慣用色) | 実技 新配色カード199aを貼る |

| ④配色(配色イメージ) | 実技 新配色カード199aを貼る |

| ⑤景観色彩 | 筆記 景観色彩から出題 |

※2024年の場合。内容は変更になる可能性があります。

大問5つのうち3つが実技であり、実技は配点が高い傾向にあります。

ですが、ちゃんと傾向を把握して対策すれば確実に点は取れますよ。

また筆記についてですが、2級までの最終問題にある筆記問題をイメージしていただくとわかりやすいかと思います。

2次試験でウェイトを置くべきは実技対策です。

筆記対策は直前でも間に合うので、まずは実技対策から取り組むことをおすすめします。

1次試験対策については以下でご紹介しています。

色彩検定1級2次対策で使ったもの

まずは色彩検定1級2次試験の勉強で私が使った教材をご紹介します。

- 色彩検定公式テキスト1級編

★

- 最短合格!色彩検定2・3級テキスト&問題集第2版

- 新配色カード199a

★

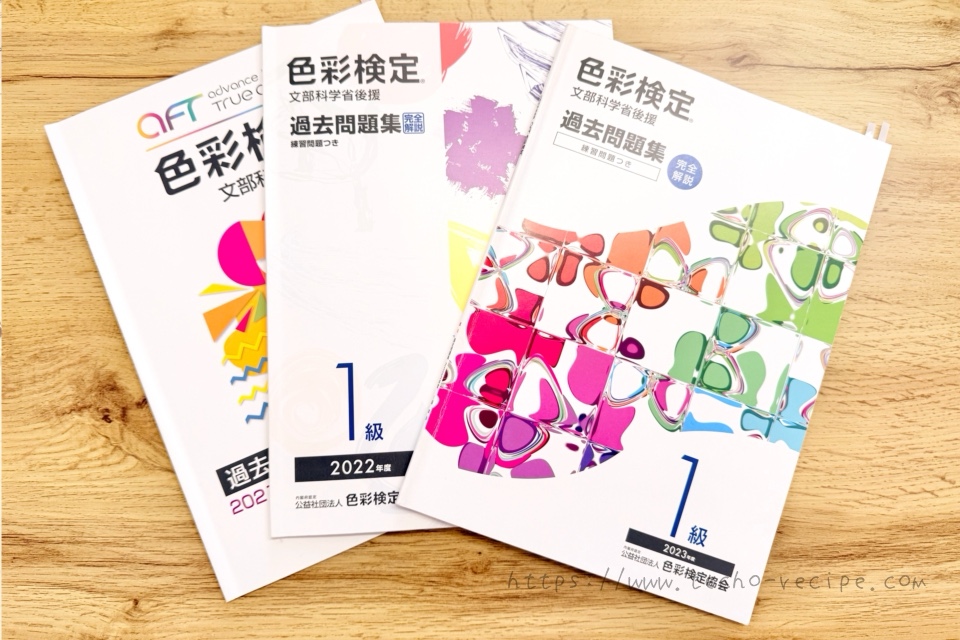

- 色彩検定過去問題集1級2023年度★

- 色彩検定過去問題集1級2022年度

- 色彩検定過去問題集1級2021年度

※★は必須アイテム。過去問題集は受ける年の前年から過去3年分あると安心です。

2次試験では、2級と3級の内容が多く出題されます。

飛び級で1級を受験する場合も、2級と3級のテキストは必ず用意しましょう。

私は以前2級を受験したときに使った最短合格!色彩検定2・3級テキスト&問題集第2版を継続して使用しました。

2級と3級が1冊で網羅できて便利でした。

また、2級までは「あったらいい」程度の立ち位置だった新配色カード199aですが、1級2次試験では必須アイテムとなります。

色彩検定1級2次試験では新配色カード199aを切り貼りする問題が多数出題されるので、早い段階からカラーカードの扱いに慣れておく必要があります。

受験を決めたら早めに用意しておきましょう。

私は3つ使いました。

色彩検定1級2次試験の勉強方法

それでは、ここから色彩検定1級2次試験対策として私が取り入れた勉強方法を解説していきます。

ちなみに、私は1問間違えで197点/200点でした(合格基準は150点)。

しっかり対策して臨めば、高得点や満点も目指せますよ。

- 慣用色の暗記

- 色相環・トーンの暗記

- 配色技法・配色イメージの復習

- 過去問題を解く

- 配色の練習

- 視感測色の練習

- 「XYZ表色系」と「景観色彩」の復習

ひとつずつご紹介していきます。

①慣用色の暗記

色彩検定1級を受験する上で1日でも早く取り組むべきなのは、慣用色の暗記です。

色彩検定1級2次試験ではカラーカードを使って実際に配色を行う問題が出題されます。

対象の慣用色を覚えていないと芋づる式に間違えて大幅に点を落としてしまうので、慣用色は早い段階から暗記しておきましょう。

- 慣用色名

- 慣用色名の名前の由来や意味

- PCCSに変換した場合の近似値

対象の慣用色は3級の64色と2級の63色をあわせた計127色です。

かなり膨大な数の慣用色を覚えなければならないので、なるべく早い段階から少しずつ取り組んでいきましょう。

色彩検定1級のテキストには慣用色名が掲載されていません。飛び級で1級を受ける場合も、2級・3級のテキストを用意しましょう。

私は大きく2つの方法で慣用色を暗記しました。

- 慣用色→PCCS近似値単語帳を使う

- 色相別に由来をまとめる

ひとつずつお見せしていきます。

①慣用色→PCCS近似値単語帳を使う

私が慣用色の暗記で最も使ったのが、慣用色名→PCCS近似値単語帳です。

色彩検定1級の勉強を始める際に自作し、勉強の合間などに繰り返し見て覚えました。

表面に慣用色名・由来を書き、裏面にPCCS近似値を書きました。

使い方によって慣用色名を当てたり、由来を当てたり、PCCS近似値を当てたり、複数の勉強方法で使えるのでとても便利でした。

慣用色→PCCS近似値単語帳の作り方と詳しい使い方はこちらでご紹介しています。

試験まで時間がある方は、自分だけの単語帳を作ると暗記スピードが格段に上がるのでおすすめですよ。

慣用色を覚える際、厄介なのがPCCS近似値です。

由来やマンセル値はテキストに載っていますが、PCCSに変換した場合の近似値はどこにも掲載されていません。

暗記の際は、自分で近似値を求める必要があるのです。

私は新配色カード199a

近しい色が複数ある場合はマンセル値を参考にしました。

127色すべての近似値を割り出すのは時間がかかりますし、大変です。

ですが、実際に手を動かして色を見ることで色の感覚を鍛えることにもつながりますよ。

かなり時間がかかるので、PCCS近似値変換はとにかく早めにやっておきましょう!

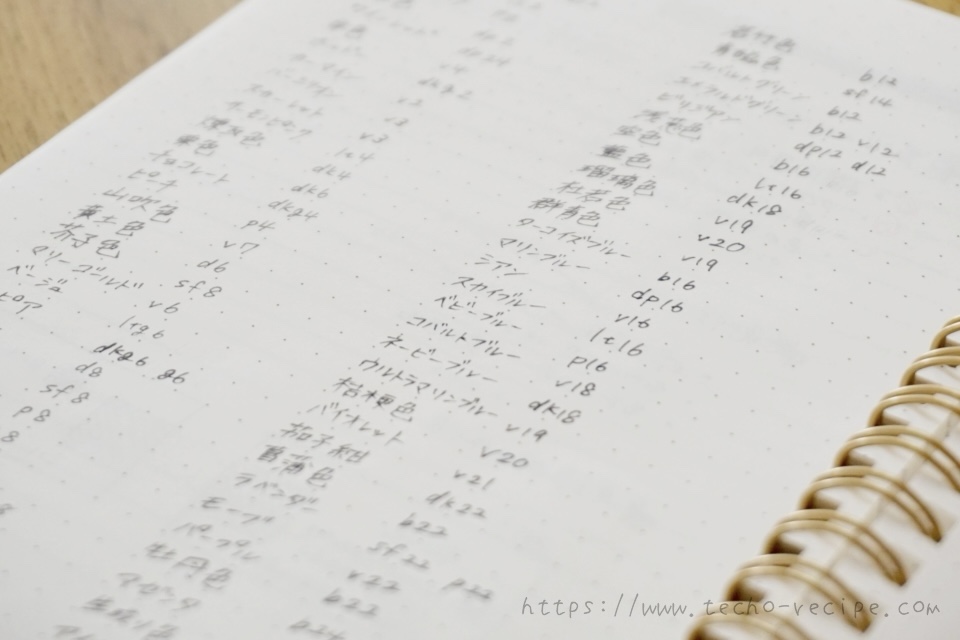

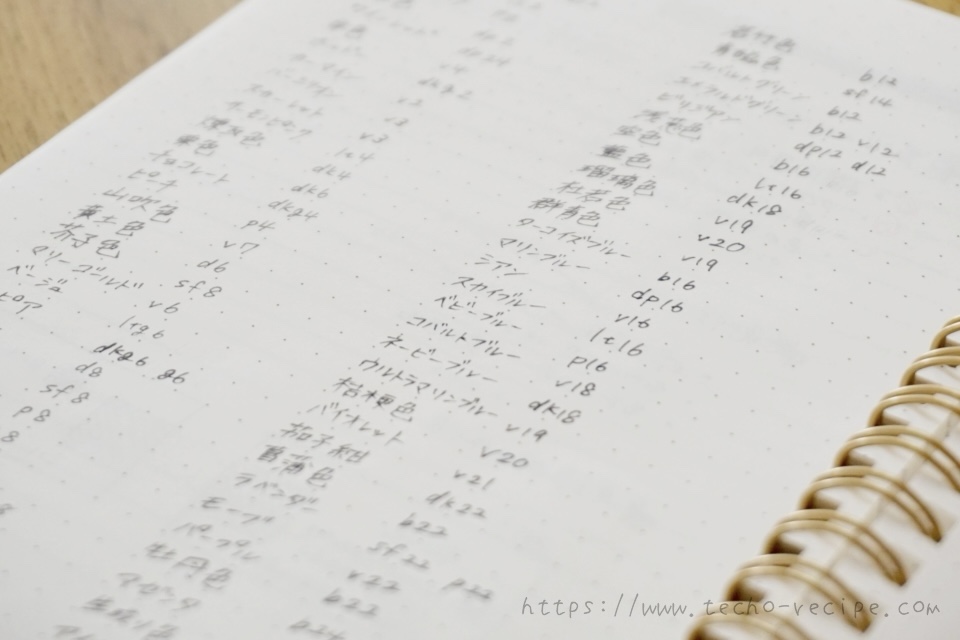

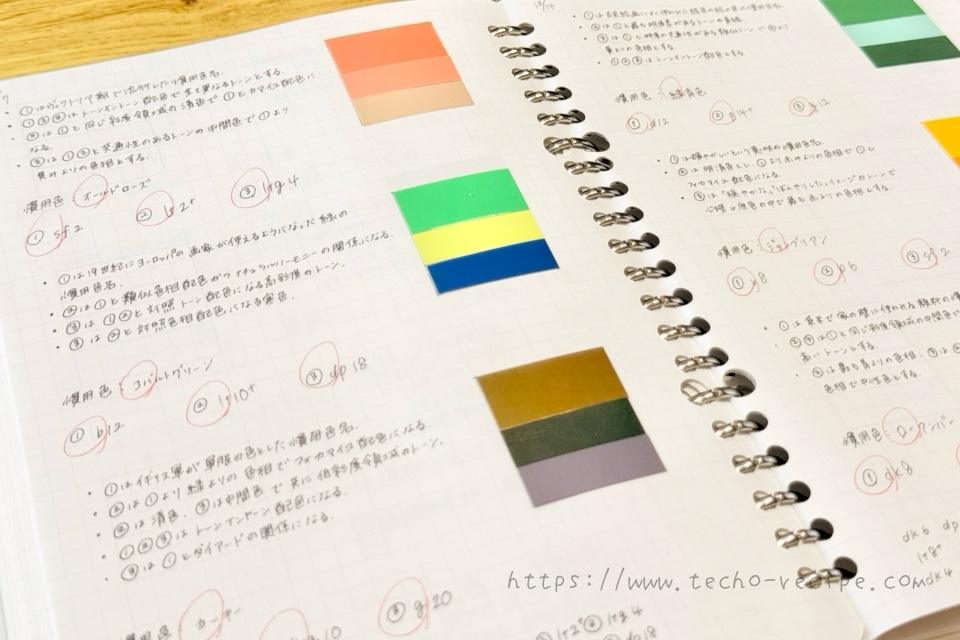

②色相別に由来をまとめる

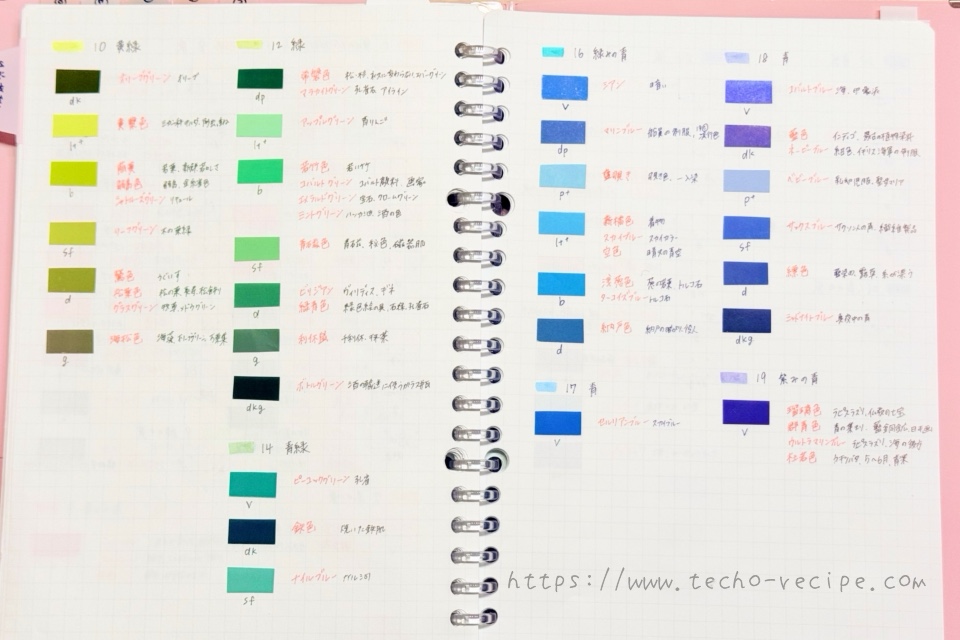

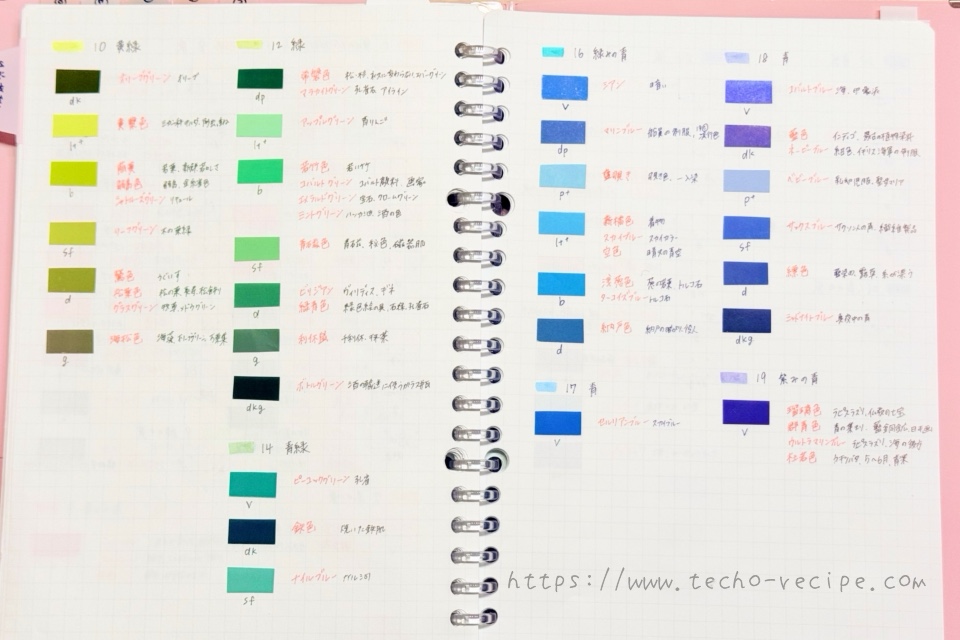

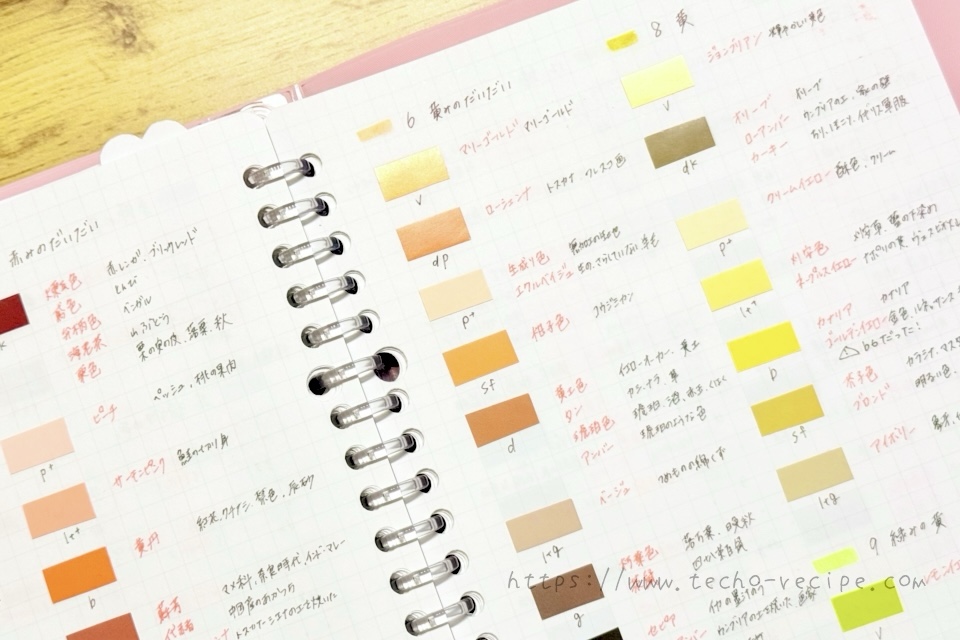

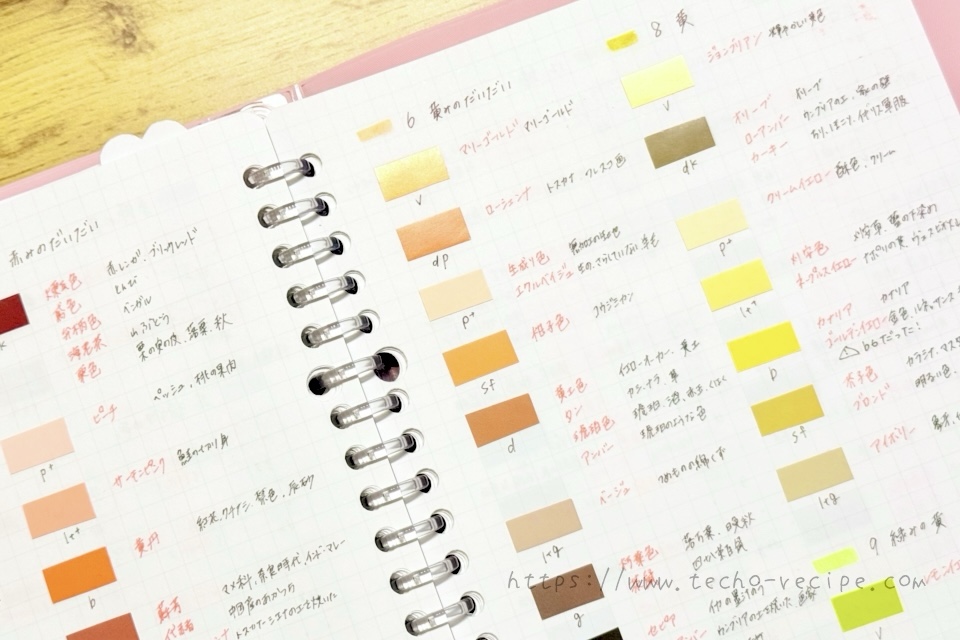

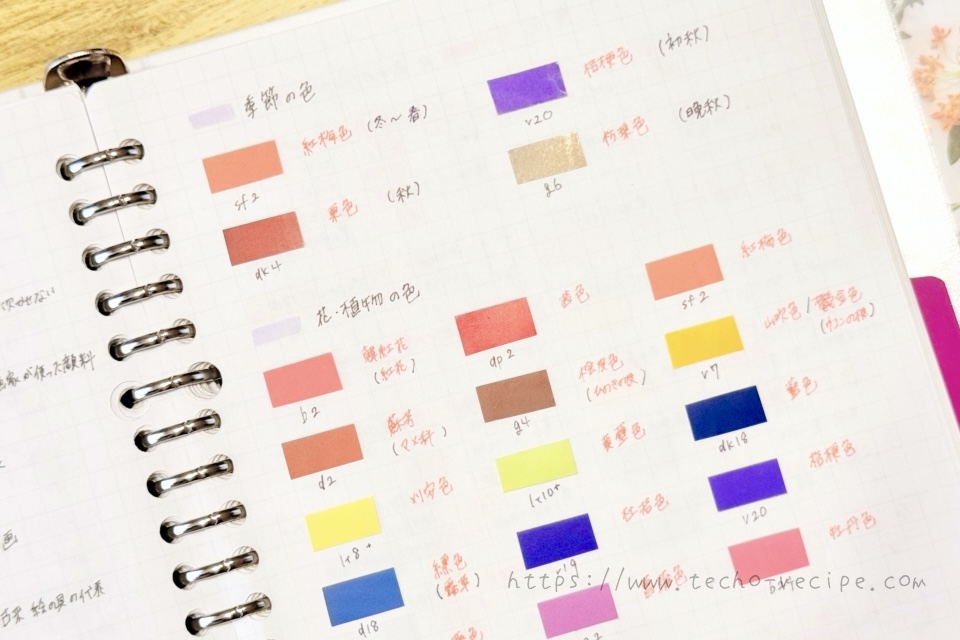

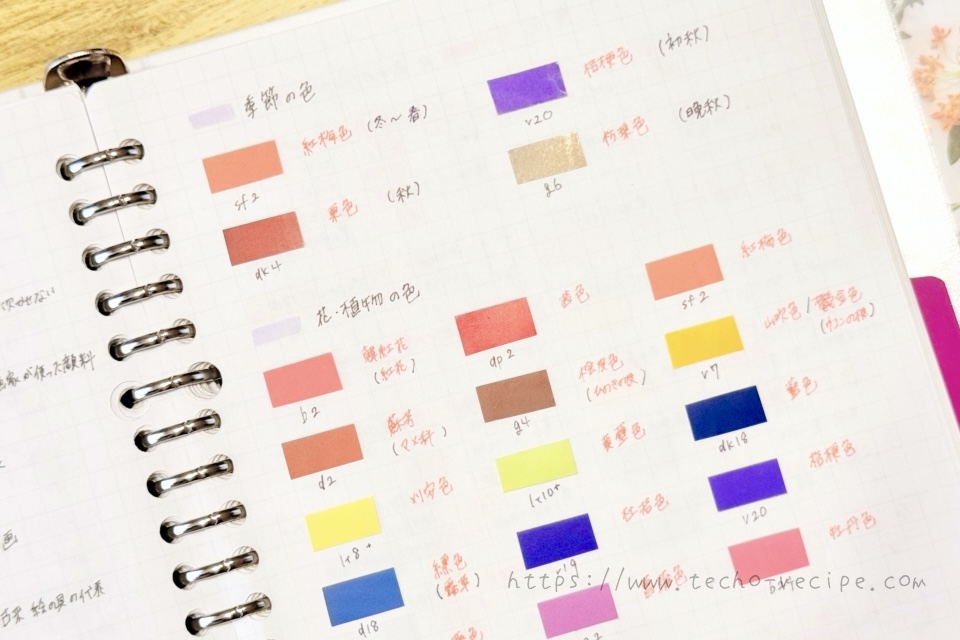

勉強を進めていくうちに、慣用色を色相別に分けて覚えたら頭に入るかもしれないと思い立ち、色相別に由来をまとめた表を作りました。

新配色カード199a

表を作ったのは試験の約1ヶ月前でしたが、この時点でおおまかな由来は頭に入っていたため、単語で簡易的に書きました。

勉強の合間に周回し、少しずつ記憶に定着させていきました。

またこちらはおまけですが、花の名前を由来にした慣用色が多かったため一覧にまとめました。

試験本番でも花の名前を由来にした慣用色が出題されたので、役立ってよかったです。

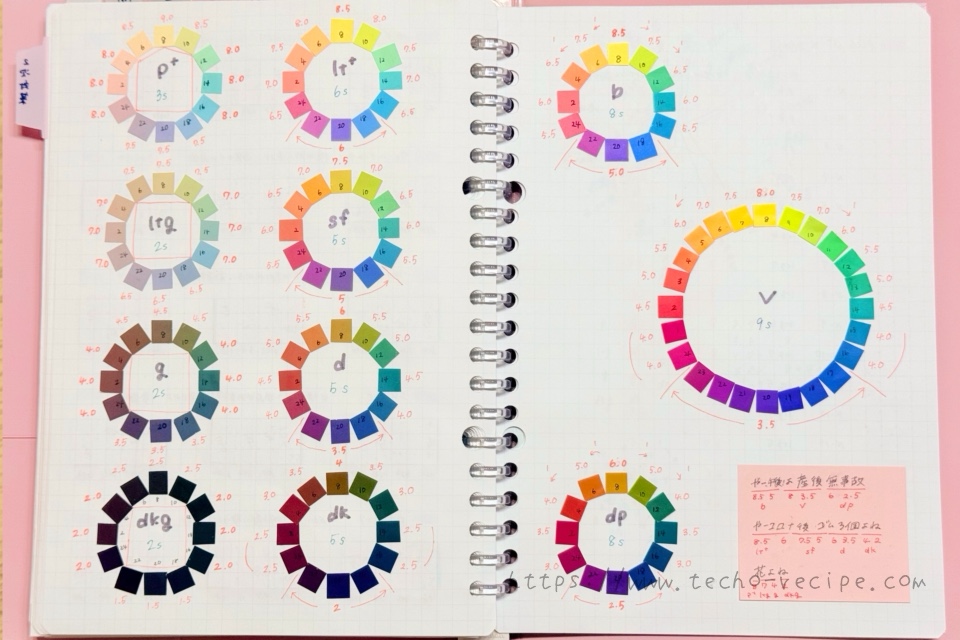

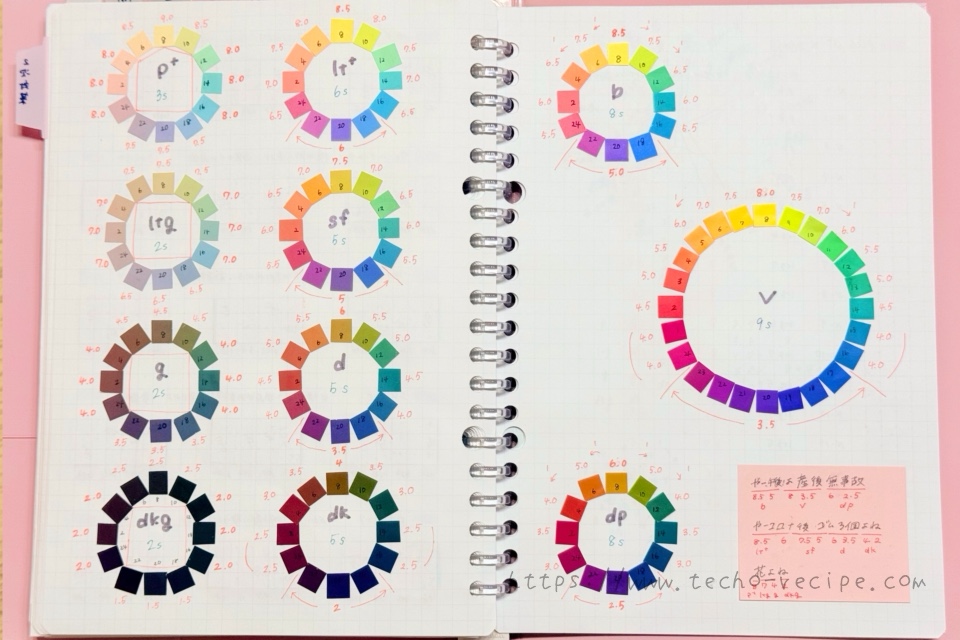

②色相環・トーンの暗記

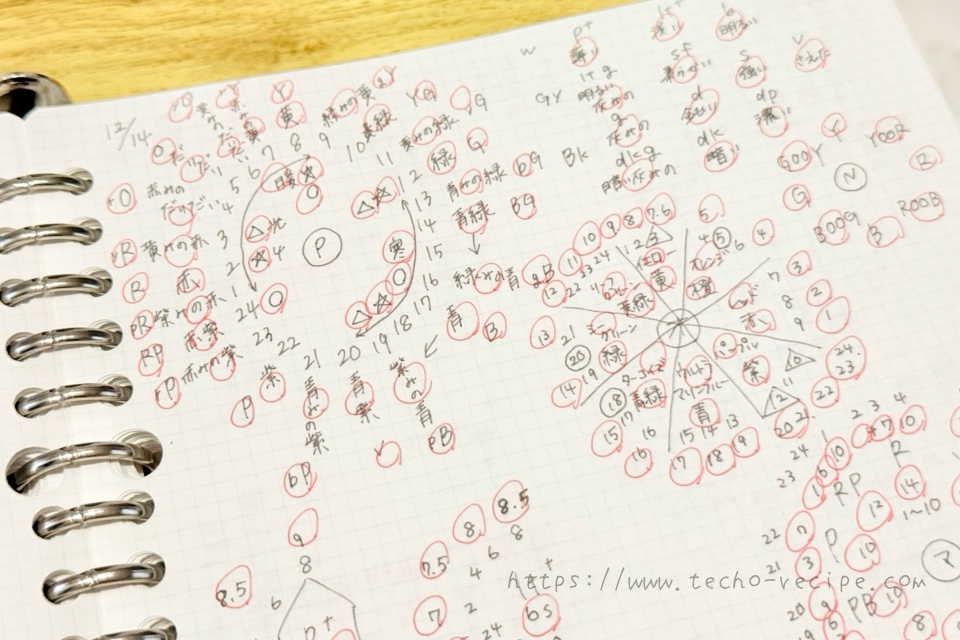

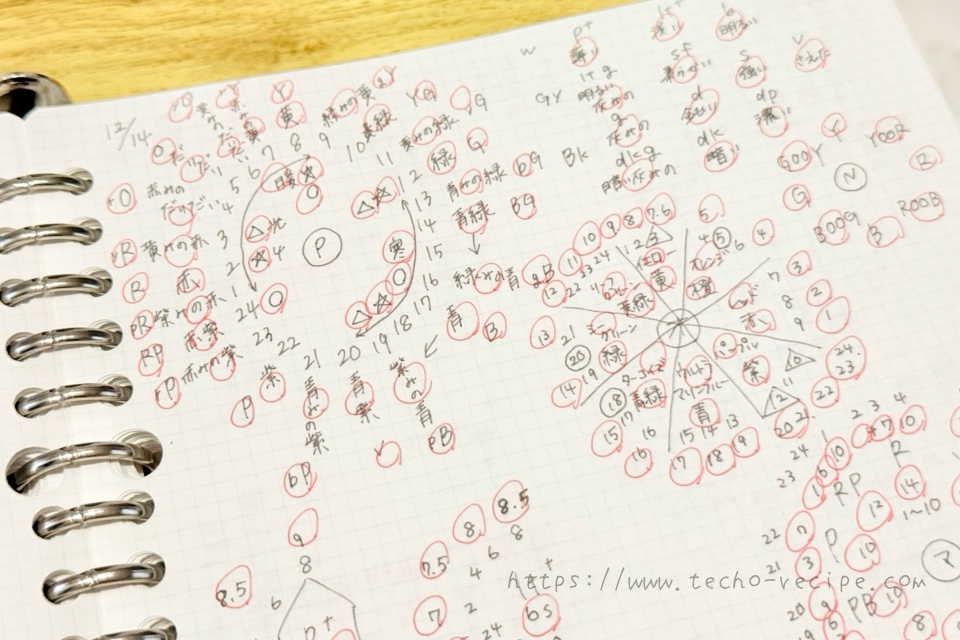

PCCS色相環とトーンの暗記も欠かせません。

これらが完璧に頭に入っていないと実技問題は歯が立たないので、見ないで書けるよう早めから練習しておきましょう。

私は勉強を始める前のルーティーンとして色相環とトーン概念図を書いて覚えました。

【色相環】

- 色相番号(例:1)★

- 日本語の色相名(例:紫みの赤)★

- 色相記号(例:pR)

- 英語の色相名(例:purplish Red)

- 心理四原色・色料の三原色・色光の三原色★

- 暖色・寒色・中性色★

【トーン】

- トーン名(例:ビビッド)★

- トーン略記号(例:v)★

- 意味(例:さえた)★

- イメージ(例:鮮やかな・派手な・いきいきした・目立つ)★

- 明度と彩度の分類★

- 明度と彩度の数値

- 純色・明清色・安清色・中間色★

★は完璧に覚えましょう。

そのほかはなんとなく頭に入れておくと安心です。

トーンのイメージは単語帳を作って覚えました。

表面にイメージ、裏面にトーン略記号を書いています。

シャッフルして何度も繰り返して覚えました。

また、トーン概念図の明度と彩度は完璧に覚えていなくても問題は解けますが、過去には「○○トーンと最も明度差のあるトーン」というような問題が出題されたことがあります。

こういった問題が出た場合、明度が頭に入っているとかなり安心材料になるので、余裕のある方は覚えておくのがおすすめです。

私は新配色カード199a

数字の羅列を覚えると思うと難易度が高く見えますが、規則性があるため見た目ほど暗記は難しくありませんよ。

一夜漬けで覚えられる量ではないので、慣用色と同様、早めの段階から手をつけておきましょう!

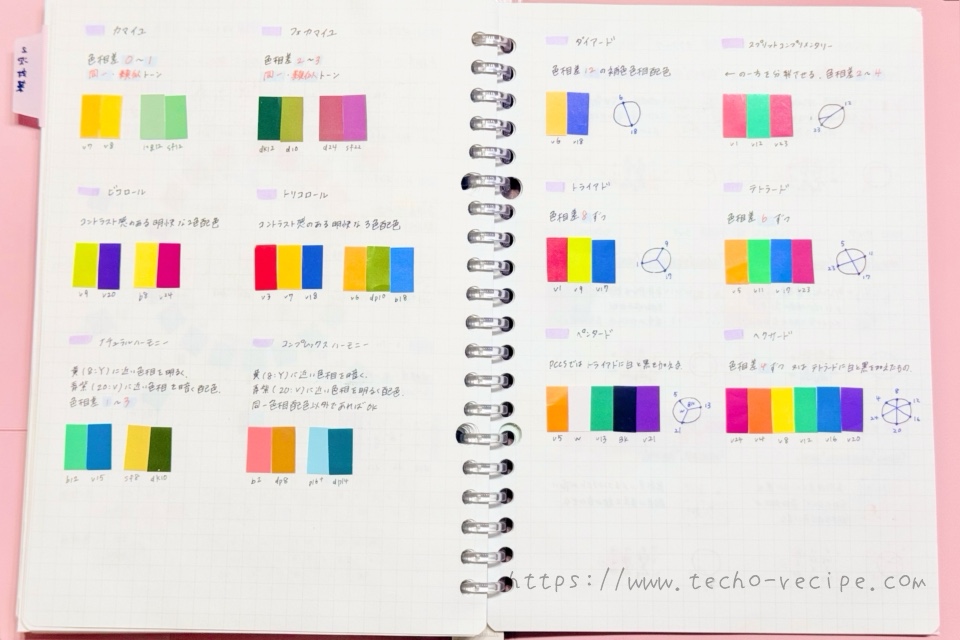

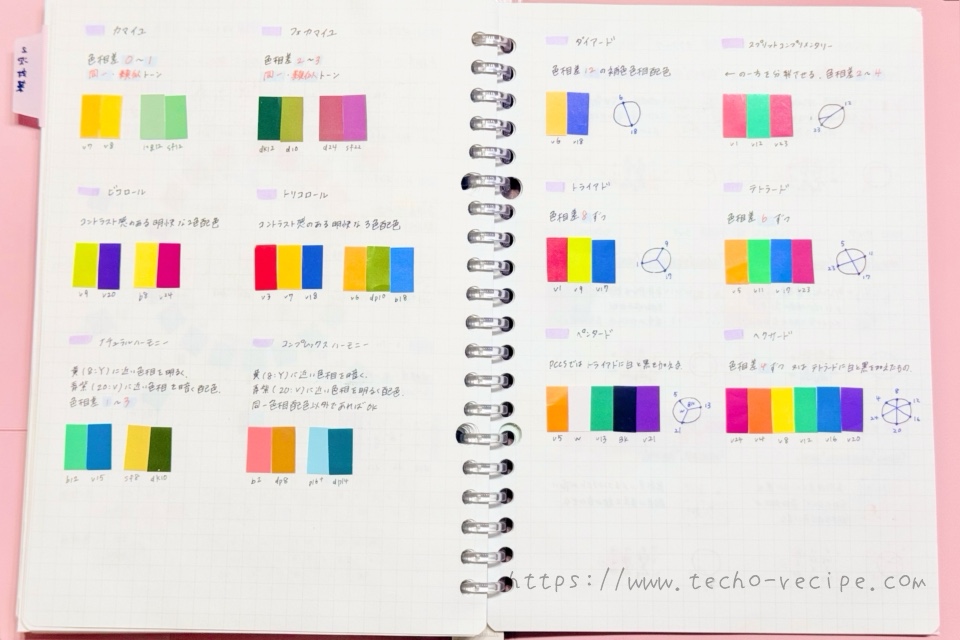

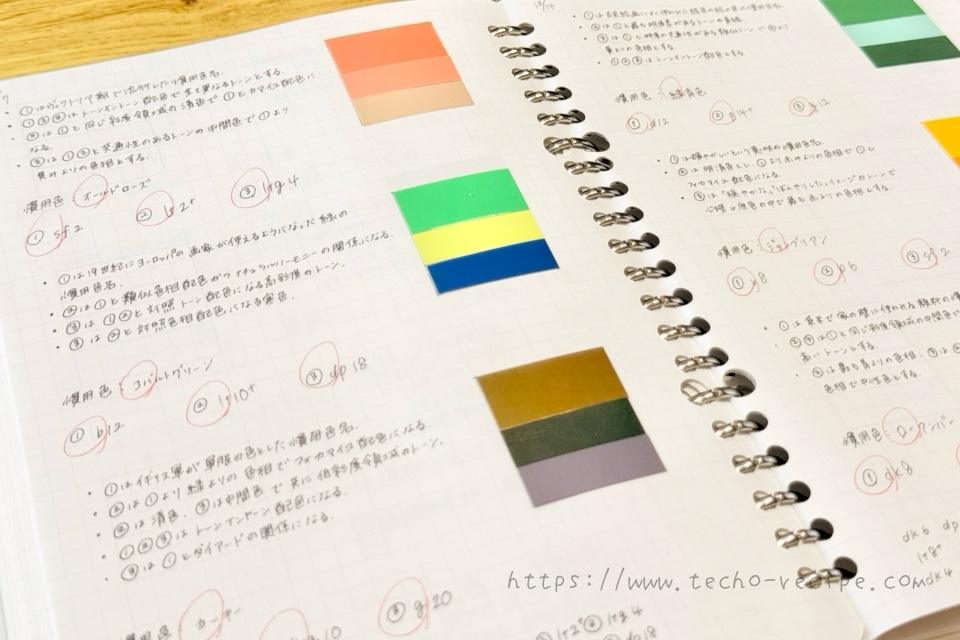

③配色技法・配色イメージの復習

配色技法と配色イメージの暗記も必須です。

私は新配色カード199a

名前を見たら色相差がすぐに思い浮かぶようにしておきましょう。

スプリットコンプリメンタリーは12色相か24色相かで色相差が変わるので、要注意です。

配色イメージについては、色相とトーンの範囲もまとめて覚えました。

色相とトーンは選択式で出題されるため、完璧に覚えていなくても大丈夫です。

「カジュアルは暖色〜緑の高明度中心」などというように、大体のイメージを頭に入れておきましょう。

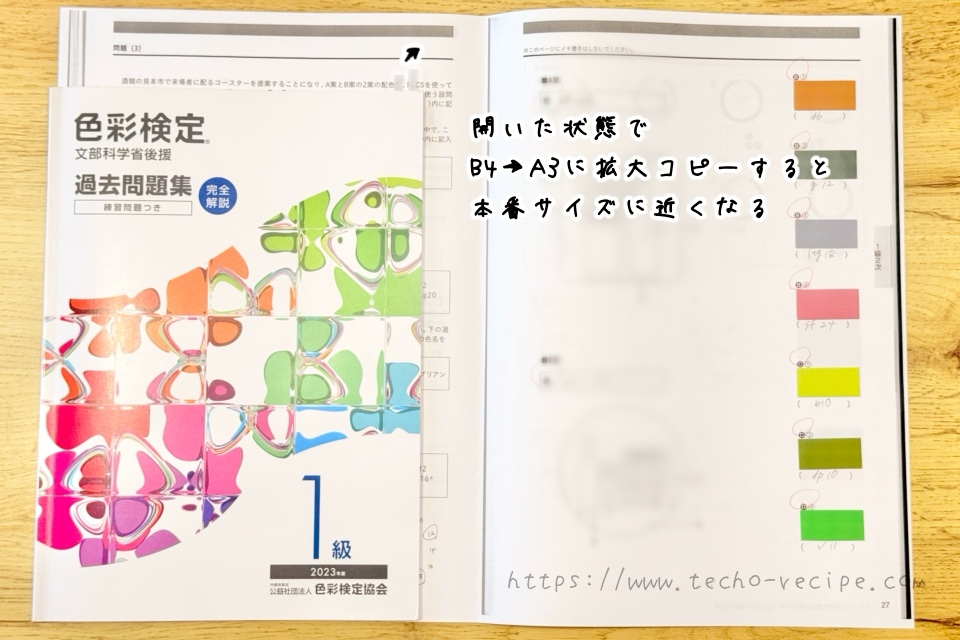

④過去問題を解く

過去問題を解くことも欠かせません。

色彩検定1級は一年に1回しか試験が実施されていないため、過去問題集は1冊で1回分しか収録されていません。

最低でも過去3年分の過去問を用意し、繰り返し演習しましょう。

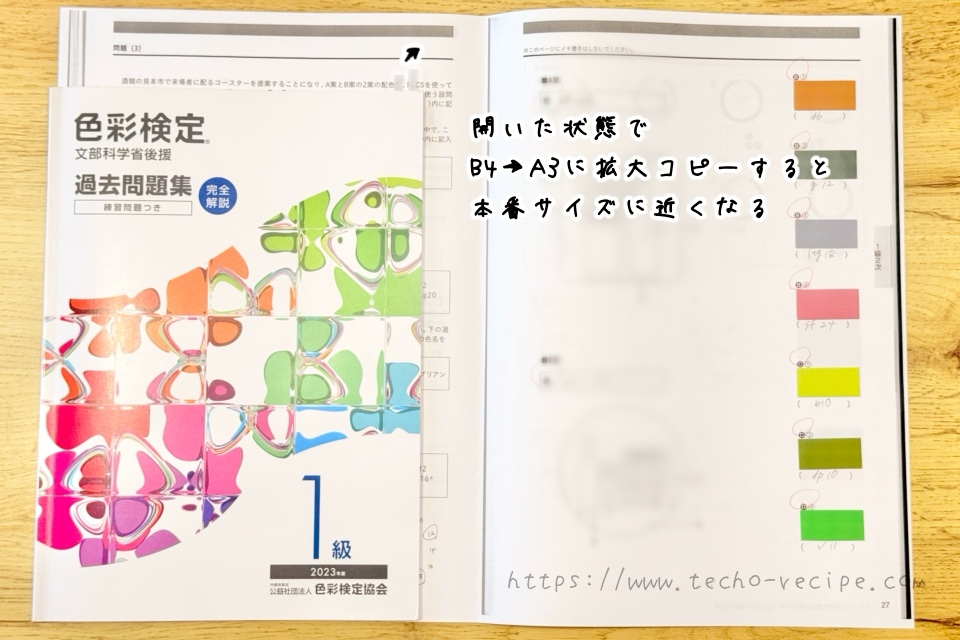

2次試験の過去問題はコピーして使うのがおすすめです。

過去問題集を開いた状態でB4→A3に拡大コピーすると、本番のサイズ感に近くなりますよ。

余白がある分本番サイズよりはやや小さくなってしまいますが、B4サイズよりはイメージしやすいと思います。

私はそれぞれ3回分印刷しました。

繰り返し解くことで自分の苦手箇所や凡ミスしやすい箇所が明確になりますよ。

また、過去問題は繰り返し解くと所要時間が短くなっていきます。

本番での時間配分を考える意味でも、初見の過去問題を解くときは必ず時間を計りましょう。

前年分の過去問は先に解かずとっておき、試験直前に解いて力試しするのもおすすめです!

⑤配色の練習

2次試験では新配色カード199a

本番でスムーズに問題を解くためには、あらかじめカラーカードの扱いに慣れておくことが欠かせません。

私は自分で問題を作り、実際に配色をして演習しました。

配色技法や配色イメージ、慣用色をまとめて復習できる上、新配色カード199a

新配色カード199a

- トーンと色相番号をランダムに思い浮かべてカードを探す

- 慣用色名から近似値のカードを探す

- 任意のカードを引いてトーンと色相番号を当てる

- 配色技法、配色イメージごとに切り貼りしてみる

2次試験本番でスムーズに切り貼りできるよう、早い段階から新配色カード199a

1日1分でもいいので、毎日新配色カード199a

カードを捌くスピードが格段に早くなりますよ。

⑥視感測色の練習

2次試験では自分の眼で測色してカラーチップを貼る問題も出題されます。

条件などによって見え方も変わるので、実は中々厄介な問題でもあります。

私は色を見分ける力を養うために、過去問題集の視感測色のページを2枚ずつカラーコピーして練習用にしました。

コピーのうち1枚はチップ(マス)ごとにカットし、裏面に明度と彩度を記入しておきます。

練習方法は至ってかんたん。

カラーチップをランダムに取り、明度と彩度が同じだと思う箇所を当てるだけです。

間違えたチップは分けておき、一通り終わった後にもう一度繰り返し演習しました。

本番ではマス目とマス目の間にカラーチップを貼る形で出題されるため完全な予習にはなりませんが、色を見分ける力をつけるという意味ではかなり役に立ったと思います。

繰り返し練習していると、苦手な色味や範囲がわかりますよ。

本番の解答用紙は印刷がより綺麗だからもっと見分けやすいだろうと思っていましたが、正直かなり苦戦しました。あらかじめ印刷によるクセを知っておくと、安心材料になりますよ。

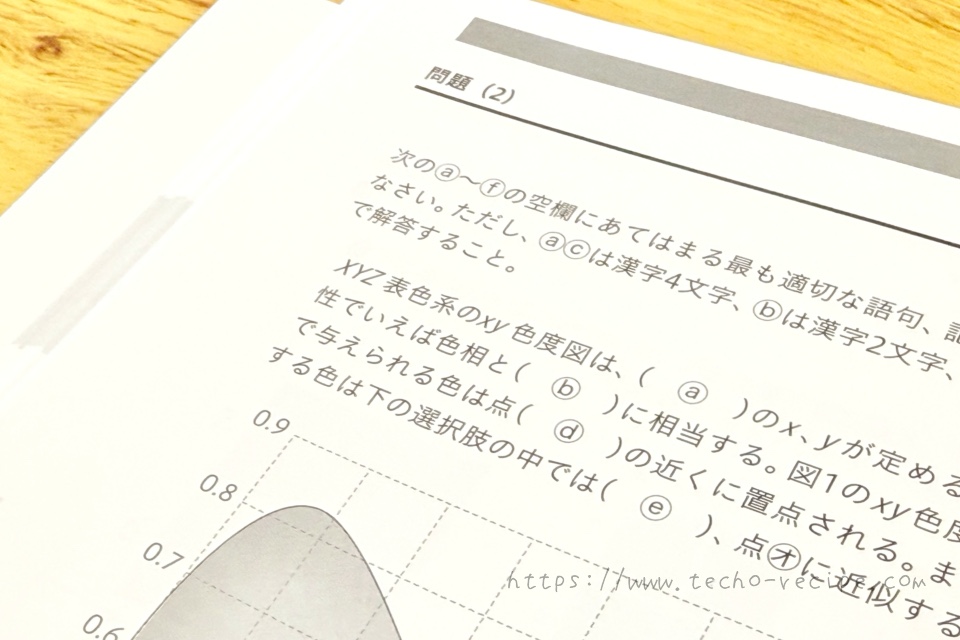

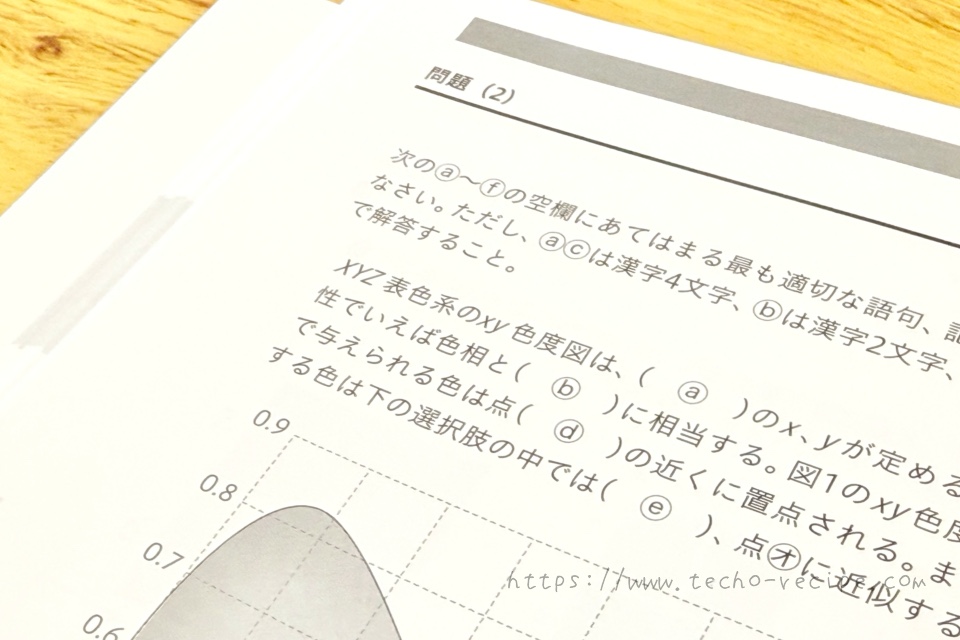

⑦「XYZ表色系」と「景観色彩」の復習

2次試験では筆記問題も出題されます。

試験対策としては比較的優先順位は低いですが、色彩検定公式テキスト1級編の「XYZ表色系」と「景観色彩」のページを

過去問題を解くと、ある程度出題傾向がわかります。

筆記問題とはいえある程度出そうな語句はあたりがつけられるので、対策は難しくありませんよ。

おまけ 覚えたけど不要だったもの

おわりに、念の為に覚えたけど結果的に必要なかったものも挙げておきます。

- マンセル表色系の色相環

- オストワルト表色系の色相環

私は満点を目指していたため、出題傾向が変わっても対応できるように一応覚えておきましたが、必要ありませんでした。

念の為にこれらの内容を覚えるよりも、①〜⑦を完璧にしておくほうが点につながると思います。

本当に余力がある方でなければ、これらは捨てていいでしょう。

以上が、私が色彩検定1級の2次試験対策として行なったことです。

一覧にすると大変そうに見えますが、一つひとつの工程は難しくないので、ぜひ参考にしつつ勉強を進めてみてくださいね。

おわりに

色彩検定1級2次試験で私が行った勉強方法をご紹介しました。

- 慣用色の暗記

- 色相環・トーンの暗記

- 配色技法・配色イメージの復習

- 過去問題を解く

- 配色の練習

- 視感測色の練習

- 「XYZ表色系」と「景観色彩」の復習

色彩検定1級2次試験は2級までとは大きく異なる出題形式のためはじめは戸惑うと思いますが、しっかり対策すれば必ず合格できます。

本記事でご紹介した内容は私が合格する上で役に立ったと思っていることなので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

それでは、みなさんが合格できるように祈っています。

最後までご覧いただきありがとうございました!